Preparados para lo más importante

Cada individuo puede desarrollar talentos extraordinarios que debe descubrir y potenciar si somos capaces de superar la uniformidad y abrir las puertas a la diferenciación y personalización de los procesos de aprendizaje.

Así trabajamos

Nos tomamos muy en serio nuestro principal activo: las personas con que trabajamos. Estas son nuestras áreas de trabajo.

Quizás la cosa más indispensable que podemos hacer como seres humanos cada día de nuestras vidas, es recordarnos a nosotros mismos y a los demás que somos complejos, frágiles, finitos y únicos

Ser competente significa adquirir la capacidad de conocer y regular los propios procesos de aprendizaje, usar distintos tipos de conocimientos para resolver problemas y comunicarse de manera eficaz. Asimismo, implica también saber qué hacer, cuándo, cómo y por qué hacerlo, querer hacerlo y hacerlo bien.

La dimensión afectiva se compone de emociones, sentimientos y deseos, y está poderosamente implicada en la calidad del razonamiento, la toma de decisiones y la solución de problemas.

Valoración inicial

En un primer encuentro estudiamos las circunstancias para determinar las primeras líneas acción

Consulta personalizada

Estamos a tu disposición a través de consulta presencial o canales digitales, como Skype o email

Más en nuestro blog

Toda la información y últimas noticias en relación al TDAH y su implicación

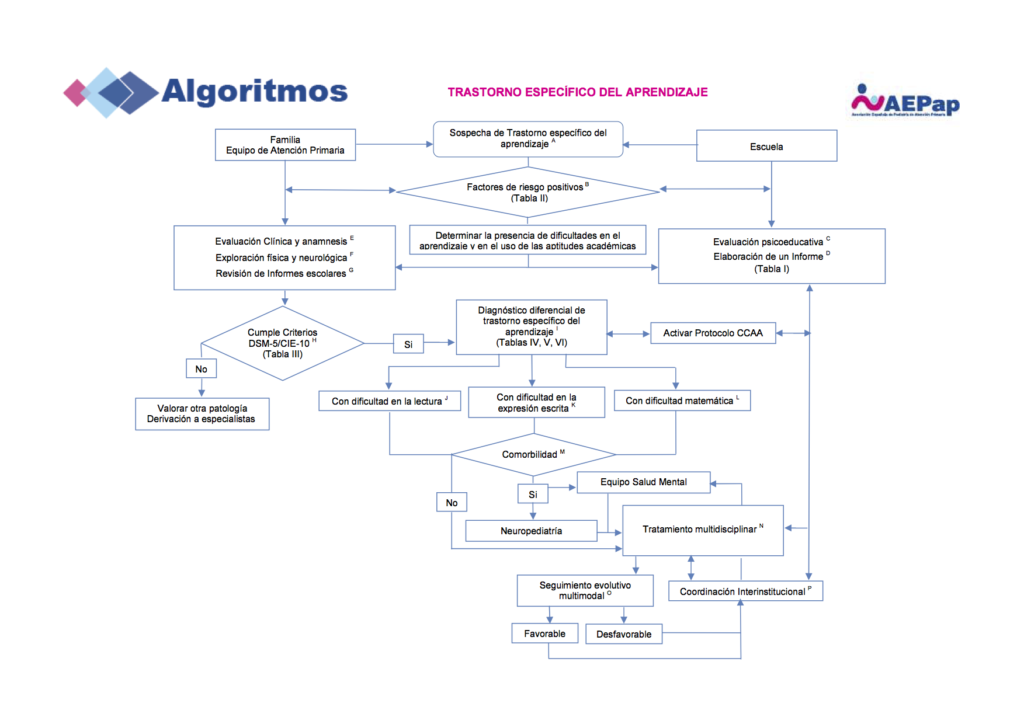

Algoritmo de Trastorno específico del aprendizaje

El Trastorno específico del aprendizaje (TEAp) es un trastorno crónico del neurodesarrollo con base neurobiológica y componente genético. El término se emplea para referirse a…

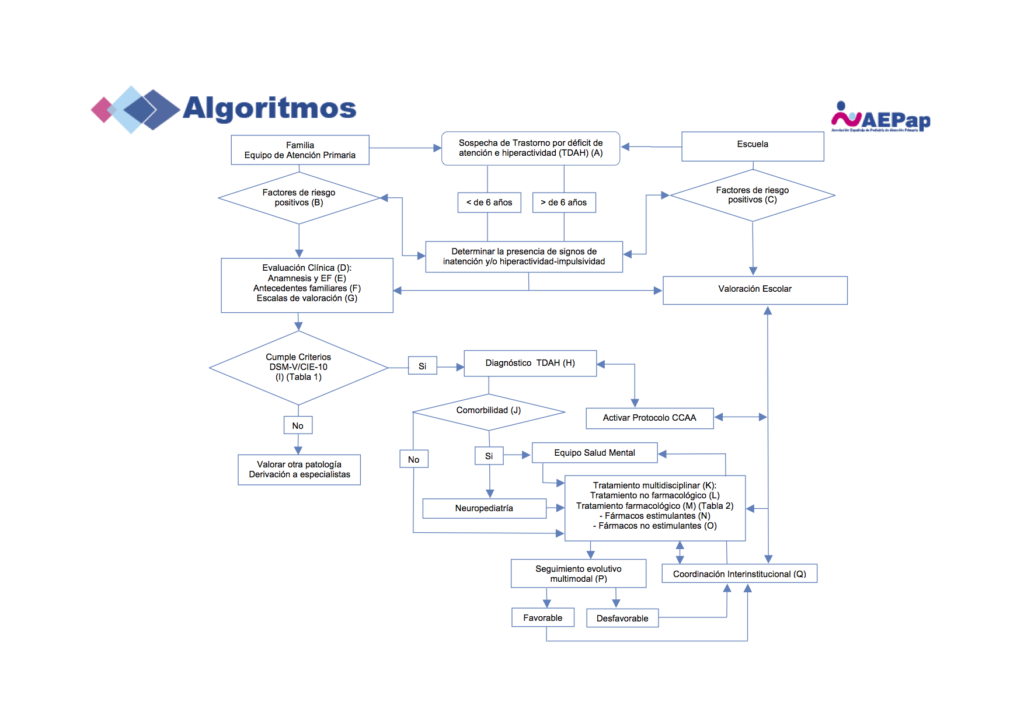

Algoritmo del Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad (AEPap)

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la edad pediátrica y presenta una alta prevalencia…

Las adaptaciones curriculares como instrumentos eficaces para alumnos y docentes

Las adaptaciones curriculares son un instrumento del que podemos valernos para dar respuesta a las necesidades educativas de los niños o adolescentes, y por ello…